Ho sempre avuto una certa attrazione, simpatia ed anche ammirazione per le persone che “cantano fuori dal coro”, per le “pecore nere”, per i ribelli, per gli Idioti (nel senso greco classico del termine), quegli individui unici, speciali, indipendenti, isolati, oltraggiati ed additati, che hanno sempre pagato le loro scelte vivendo ai margini, considerati fuorilegge dal potere civile e spesso anche scomunicati dal potere religioso.

Uno di questi è Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim detto Paracelso (1493-1541), medico rivoluzionario che ha sfidato autorità e tradizione, uno degli uomini con la personalità più curiosa e affascinante del Rinascimento, un uomo che è stato idolatrato, calunniato ed insultato come pochi altri. Gli hanno appioppato una gamma di qualifiche che vanno dal buffone all’impotente alcoolizzato, dal ciarlatano all’impostore.

Ma i discepoli entusiasti lo hanno chiamato Maestro divino e lo hanno glorificato come uno dei maggiori medici e naturalisti del mondo.

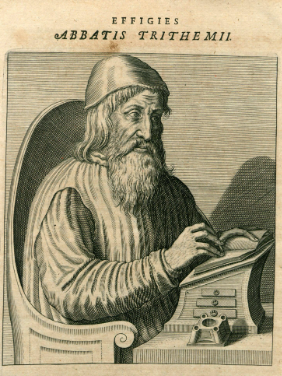

Parlare di Paracelso significa tuffarsi nel mistero, sin da giovanissimo sente il bisogno di evadere dall’ambiente provinciale, dal classico percorso di studi e dalla vita chiassosa degli studenti, lo troviamo allievo dell’Abate Tritemius, alchimista e cultore di scienze occulte, venerato e temuto per la sua fama. Probabilmente da quel momento diventa un “irregolare”, un seguace di “dottrine pericolose”, ma indubbiamente apprende molte cose in confronto a quelle insegnate nelle scuole comuni.

Credo sia importante inserire questo personaggio nello scenario di contesto del suo tempo: siamo all’inizio del Rinascimento; Paracelso è contemporaneo di Lutero, in quel tempo Magellano compie la prima circumnavigazione della terra, Pizarro scopre il Perù, in Inghilterra Enrico VIII riforma la Chiesa mentre in Russia Ivan il Terribile pone le basi dell’impero moscovita.

In Italia fioriscono le corti degli Estensi, si ingrandisce la potenza marittima delle repubbliche marinare, presso le corti papali e quella dei Medici si sveglia un fervore di scienza, una ricerca del bello quale non s’era vista in Italia da 1500 anni: Bramante, Michelangelo, Tiziano, Raffaello, Leonardo sono figli di questo tempo. Machiavelli scrive “il Principe”, Ignazio di Loyola fonda la “compagnia di Gesù”, gettando le basi della controriforma. L’astronomia comincia a separarsi dall’astrologia, associandosi alla matematica mentre la medicina, direi grazie anche a Paracelso, si affranca dallo spirito dogmatico. Ma è anche il periodo buio dell’Inquisizione, dove centinaia di persone vengono bruciate sul rogo perché giudicate eretiche, sostenitrici di teorie contrarie all’ortodossia cattolica…

Questo solo per citare alcuni dei fatti più salienti dell’epoca, insomma un ambiente di rinnovamento, ma anche di sangue, di lusso e di avventure dove stava sorgendo una nuova Europa dalle rovine dei concetti medioevali.

In questo periodo Paracelso gira tutta l’Europa (e non solo) in lungo ed in largo e come lui stesso dice:

“…in tutti i paesi ho continuato con diligenza e cura a chiedere degli artifici sicuri, veraci e sperimentati nell’arte della medicina; e non solo dei dottori ma anche dei barbieri, dei bagnini, dei cerusici sapienti, delle donnicciole, dei negromanti, degli alchimisti, nei conventi, presso i nobili e presso i villani, presso i sapienti e presso i semplici di spirito: eppure non ho potuto conoscere fino in fondo la certezza di qualsiavoglia malattia. Ed ho lungamente meditato che la medicina è un’arte malsicura, che non sta bene usare, né è permesso impiegarla a caso, sì da risanare uno e rovinarne dieci…”

Nel suo girovagare arriva a Basilea e viene nominato professore ordinario di medicina e medico della città, ma la catastrofe è dietro l’angolo…

Con la sua strana e tanto tipica mescolanza di boria, prepotenza e litigiosità, che è uno dei suoi tratti più salienti, solleva l’ostilità dei farmacisti prescrivendo farmaci troppo semplici e con la pretesa di sottoporli ad un rigoroso controllo sanitario, provoca l’animosità dei colleghi con il disprezzo che ostenta nei loro confronti, si procura l’inimicizia degli ambienti universitari per la sua pretesa di tenere le lezioni in tedesco anziché in latino, come impone l’uso del tempo.

Invece di limitarsi, alla maniera dei contemporanei, a commentare gli scritti di Galeno1 ed Avicenna2, ne getta le opere nel fuoco acceso nella pubblica piazza nel giorno di San Giovanni del 1527, ripetendo le parole sacramentali “così ogni mala cosa si disperda nel fumo”.

Inutile dire che deve fuggire da Basilea… ma il suo vagabondare non ha mai fine, muore a Salisburgo, dove chiede di essere sepolto nella chiesa di San Sebastiano e dispone che durante le esequie ogni povero che si trova davanti alla chiesa riceva una moneta, testamento come ultimo atto di bontà di questo cavaliere errante della medicina e della Scienza.

Paracelso otteneva guarigioni, tra il popolo e tra i nobili, laddove i medici del tempo fallivano miseramente, perché chiusi nei loro dogmi.

Sarà anche stato un litigioso e certamente aveva un pessimo carattere, ma la vera boria probabilmente stava da un’altra parte; non dimentichiamo che, nell’ambiente accademico del Medioevo, dominava l’atteggiamento secondo il quale l’intervento attivo e diretto al letto dell’ammalato da parte del medico era visto come degradante, poiché si pensava ledesse la sua dignità di studioso. Il chirurgo era considerato un semplice artigiano e gli era preclusa la strada di un qualsiasi approccio teorico alla medicina.

Mi sembra di vederlo Paracelso, inviperito e paonazzo che urla “non può esserci chirurgo che non sia anche medico! Se il medico non è anche chirurgo è solo un idolo, che altro non è se non una scimmia dipinta!”

Il popolo si ricordò di lui per molti anni, tre secoli dopo quando Salisburgo fu minacciata dal colera (1831), con scene commoventi ed isteriche andava ancora a pregare alla sua lapide per implorare di risparmiarli dall’epidemia.

Sono convinta che lasciare un buon ricordo dietro di sé sia la cosa più bella ed il miglior riconoscimento che una persona possa avere su questa terra, Paracelso ci è riuscito ed ancora oggi, tra luci ed ombre, è considerato un genio del suo tempo e non solo…

Io credo che Paracelso sia vissuto al di fuori del suo tempo, probabilmente non era un uomo del Rinascimento, nel suo carattere spigoloso c’è sempre dissonanza e certo gli manca quel coordinamento che, per mezzo della volontà per l’armonia, si esprime nella forma.

Gli stessi suoi scritti sono spesso caotici e disarmonici, le contraddizioni sono frequenti, il senso spesso confuso e quasi mai intellegibile. Probabilmente è la sua concezione “magica” della natura il tratto rinascimentale più spiccato ed evidente.

Ma nonostante questo è un uomo avanti anni luce rispetto a molti luminari del nostro terzo millennio…

Secondo Paracelso l’uomo riunisce in sé tutto ciò che compone la materia dell’universo e non può evitare di conseguenza di partecipare alla vita dell’universo, subendo tutti gli influssi e reagendo alle azioni in cui si estrinseca la vita dell’universo. Le costellazioni sono intimamente e costantemente collegate con l’uomo ed esiste una reale e profonda analogia e corrispondenza tra il cosmo e l’uomo, ossia tra macrocosmo e microcosmo.

È proprio a partire dal Rinascimento che l’astronomia e l’astrologia in qualche modo si separano, facendo diventare quest’ultima, ai giorni nostri e per i più, una mera favoletta da rotocalco…

Paracelso critica l’operato dei medici del suo tempo, sottolineando quanto questi siano distanti da un’adeguata comprensione dell’uomo e della natura e, attenzione, non tanto per le conclusioni a cui giungono ma, cosa ben diversa, per la modalità stessa con cui essi si rapportano a ciò che intendono comprendere.

“…hanno girato le spalle alla luce della natura e l’hanno oscurata… hanno preso per fondamento ciò che il loro cervello gli ha fornito, seguendo le loro fantasie e senza alcuna testimonianza della luce della natura…”

e, a causa di ciò, ossia nel voler infierire significati preconcetti nell’interpretazione dei fenomeni naturali, si rendono irrimediabilmente ignoranti ed incapaci di intenderne le leggi.

Chissà cosa avrebbe detto e fatto se fosse vissuto in questo terzo millennio, ed in questo periodo storico in particolare…

Rifiuta quindi l’insegnamento tradizionale della medicina, dando vita ad una nuova disciplina, la Iatrochimica, basata sulla cura delle malattie attraverso l’attenta osservazione del paziente ed il prevalente uso, quale farmaco, di mirate sostanze minerali.

Paracelso sostiene che il processo cognitivo non deve muoversi dall’uomo alla natura ma dalla natura all’uomo, indicando nello studio del mondo esterno la chiave per comprendere i processi che al suo interno hanno luogo.

Quindi occorre compiere un’indagine anatomica della natura e porre in relazione le sue parti costitutive con le corrispettive componenti umane, stante un’identità strutturale in noi e in tutto ciò che ci circonda.

L’unione tra ciò che è interno e ciò che è esterno è possibile perché l’uomo, secondo Paracelso, è dotato di un “corpo astrale”3 attraverso il quale può comunicare direttamente con il mondo sovrasensibile degli astri (Gli “astri” intesi non tanto e non solo come corpi celesti quanto come il nucleo essenziale di ogni ente creato, in sintesi quello che conferisce all’ente la propria particolare “virtù”).

L’unione tra il corpo astrale e l’ente esterno è ciò che Paracelso definisce experientia.

Il medico deve innanzitutto saper ascoltare ciò che gli suggerisce il corpo astrale e questo prescinde da qualunque conoscenza appresa sui libri. Per usare le parole di Paracelso è come un “bussare alla porta della natura”, un “ascoltare la sua voce” in una connessione magica e feconda tra il corpo astrale dell’uomo e la natura stessa.

Paracelso era convinto che la natura conservasse in sé le virtù del creatore e che le rivelasse all’uomo attraverso dei segni che il medico aveva il compito di decifrare e conoscere. La ricerca dei segni posti dal creatore nella natura era dunque il lavoro principale del medico, ciò che lo avrebbe condotto alla vera conoscenza poiché “… c’è più conoscenza in quello che Dio ha creato di quanta non ce ne sia nel ragionamento umano…”

E così si riesce a capire il motivo per il quale Paracelso bruciò i libri sulla pubblica piazza… considerava la logica formale insegnata da Aristotele, ripresa poi da Galeno ed Avicenna, non solo inadeguata a comprendere i segreti della natura, ma del tutto fuorviante.

Paracelso aveva molta fede negli astri. Dubitare dell’ordine cosmico e della sua influenza sulla storia umana e sui destini personali sarebbe stato come dubitare dell’esistenza del Creatore. Tuttavia, respingeva il determinismo astrale che azzoppasse il libero arbitrio.

Gli astri non impongono alcunché, si limitano ad influenzare:

“le stelle non controllano nulla in noi, non formano nulla in noi, non irradiano nulla, non determinano nulla. Esse sono libere e noi anche” scriveva nel Paramirum4.

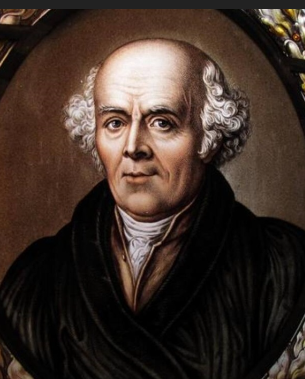

Inoltre, alla Teoria dei Contrari (contraria contrariis curantur) Paracelso opponeva la ribaltata concezione della Teoria dei Simili, già presente presso i sapienti Caldei ed Egiziani, secondo la quale una malattia può essere curata con la stessa sostanza da cui è stata causata, concetto che sta alla base della più moderna omeopatia (Homoios=simile e pathos=sofferenza. Significa letteralmente che il simile cura il simile. La sua azione terapeutica si basa su questa legge naturale, enunciata due secoli fa dal fondatore dell’Omeopatia, Samuel Hahnemann: “Similia similibus curentur”)

Secondo Paracelso la natura conserva in sé le virtu’ dell’Uno, dell’Universo e le rivela all’uomo attraverso dei “segni” che il medico ha il compito di decifrare e conoscere.

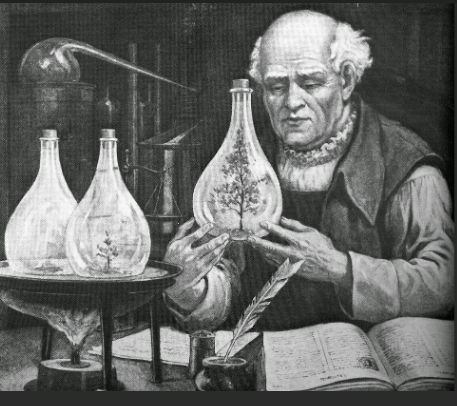

Con lui inizia a diffondersi, ma a diventare anche una base di studio, la teoria delle segnature, il cui fondamento teorico affonda le sue origini nel pensiero di Plotino (203-270 d.c. – filosofo greco, erede di Platone e fondatore del neo-platonismo). Egli sosteneva l’esistenza di un legame tra tutte le cose, dal momento che l’Universo è un unico organismo vivente e, esattamente come il corpo umano, è costituito da più parti.

Anche Plotino sosteneva dunque che l’Uomo è una parte dell’Universo e coopera come gli animali e tutte le altre creature, ognuno in base al suo ruolo e funzione. Ogni parte, inoltre, dà del suo e riceve dalle altre, in base alle sue capacità.

Più specificatamente, tali parti sono molto diverse tra loro ed ognuna compie una precisa funzione. In tutto (animali, piante, fiori, semi, pietre, organi anatomici), c’è un ‘segno’, ovvero una sorta di riconoscimento che lega tra loro le cose aventi funzioni simili.

Per tale ragione, una pianta che presenta parti somiglianti ad alcuni organi umani è utile per curare o sostenere proprio quegli organi.

La teoria delle segnature – dal trattato De Signatura Rerum (1622) ovvero ‘segni delle cose’, del filosofo e mistico tedesco Jacob Böhme – si riferisce quindi alla teoria secondo cui sarebbe possibile determinare le proprietà medicinali e terapeutiche di alcune piante basandosi sulla loro forma esteriore.

L’Universo avrebbe infatti apposto la propria firma, ovvero un segno, su ogni cosa del Creato, andando così a generare una fitta rete di analogie e corrispondenze tra le varie cose.

L’interpretazione di tale simbolismo nascosto nella Natura avrebbe consentito agli uomini del passato di associare determinate piante, fiori e frutti agli organi che avevano bisogno di un intervento terapeutico, sulla base appunto di una sorta di analogia morfologica.

Anche questo è Bellissimo, vero??

Paracelso era solito dire: “Sulla Terra c’è ogni tipo di medicina ma non coloro che sanno applicarla” e, non a caso, nel suo Paragranum individua:

- La Filosofia (l’arte di conoscere l’essere e il divenire delle cose – lo studio di ciò che accade e sussiste negli elementi dell’acqua e della terra)

- L’Astronomia (l’arte di conoscere la forma e la virtù delle cose – studio delle sostanze e fenomeni appartenenti agli elementi dell’aria e del fuoco)

- L’Alchimia (l’arte di conoscere ed operare la trasformazione delle cose)

- La Virtù (la capacità di determinare i limiti e la condotta del proprio comportamento)

come i quattro pilastri della medicina.

Voglio soffermarmi sul quarto pilastro, la Virtù, che per Paracelso è la virtù stessa del medico, la quale consiste non solo nella sua capacità professionale ma anche e soprattutto dalla sua onestà, correttezza e rettitudine morale. Era convinto che la principale virtù del medico dovesse essere l’amore per il prossimo, un amore contraddistinto dalla rinuncia a qualsiasi forma di tornaconto personale.

Tuonava la sua ira contro i “falsi medici” ossia tutti coloro che sfruttavano il loro potere ed il loro sapere per darsi importanza ed acquisire ricchezze, tanto più se questo potere e sapere risultava poi essere illusorio e fasullo:

“il buon medico dev’essere come l’agnello, il quale porta con sé la lana non per sé stesso ma per gli altri, mentre il cattivo medico è un lupo rapace che compie stragi e razzie senza fine per soddisfare la propria inesauribile voracità”

In un momento storico in cui uscire dai sentieri battuti, in qualsiasi campo, era un’eresia da condannare e punire severamente, Paracelso fu un emblema di una concezione del tutto indipendente del sapere sclerotizzato.

C’è sempre un delicato filo rosso che ci lega al passato, alle scelte che sono state fatte ed anche a quelle che non sono state fatte, ma che comunque hanno inciso sul futuro, che è il nostro presente… oggi questo filo rosso è più vivo e pulsante che mai…

Si potrebbe stare ore, giorni, settimane a scrivere e parlare di questo personaggio così eclettico, misterioso ma altrettanto geniale, spesso confusionario (ma io credo lo sia stato anche in modo voluto e provocatorio) che scatena la curiosità, la voglia di approfondire e di seguire quel filo rosso, a volte sottile, a volte decisamente visibile, a volte quasi inesistente ma sempre presente…

Come direbbe lui:

“…per i semplici di spirito tutto ciò è troppo occulto e troppo alto. Non posso dunque dare la pappa in bocca ad ogni somaro rustico, come si trattasse di un bambino in tenera età”

cosa metto oggi nel mio zaino?

Metto un bel filo rosso, mi ricorderà di far tesoro della sapienza degli antichi…

Guarda il percorso della Bellezza e seguilo tutto, ti piacerà…

NOTE:

- Galeno (Pergamo 129 – Roma 201 circa) è stato un medico romano i cui punti di vista hanno dominato la medicina occidentale per tredici secoli, fino al Rinascimento quando cominciarono lentamente e con grande cautela a essere messi in discussione. Dal suo nome deriva la galenica, l’arte del farmacista di preparare i farmaci. ↩︎

- Avicenna (980-1037) è stato un medico, filosofo, matematico, fisico persiano. Le sue opere più famose sono Il libro della guarigione e il canone della medicina (conosciuto anche come Qānūn). Fu una delle figure più note nel mondo islamico; in Europa Avicenna diventò una figura importante a partire dal Mille; fu riconosciuto autore di importantissime opere nel campo della medicina rimaste incontrastate per più di sei secoli. È considerato da molti come “il padre della medicina moderna”. ↩︎

- Il concetto di “corpo astrale” è ripreso anche nelle correnti di pensiero della teosofia, dell’antroposofia e dell’esoterismo moderni ma anche Platone nel Timeo parla di un “veicolo astrale” nel quale “il demiurgo ha collocato l’Anima”. Il corpo astrale è un involucro sottile che ricopre il corpo fisico e quello eterico (meglio conosciuto come Aura) ed è veicolo della coscienza e dell’anima dell’uomo ↩︎

- Il Paramirum (1531) è considerato da tutti gli studiosi un libro fondamentale per la comprensione della visione dell’arte medica e della terapia che sosteneva l’operatività di Paracelso ↩︎